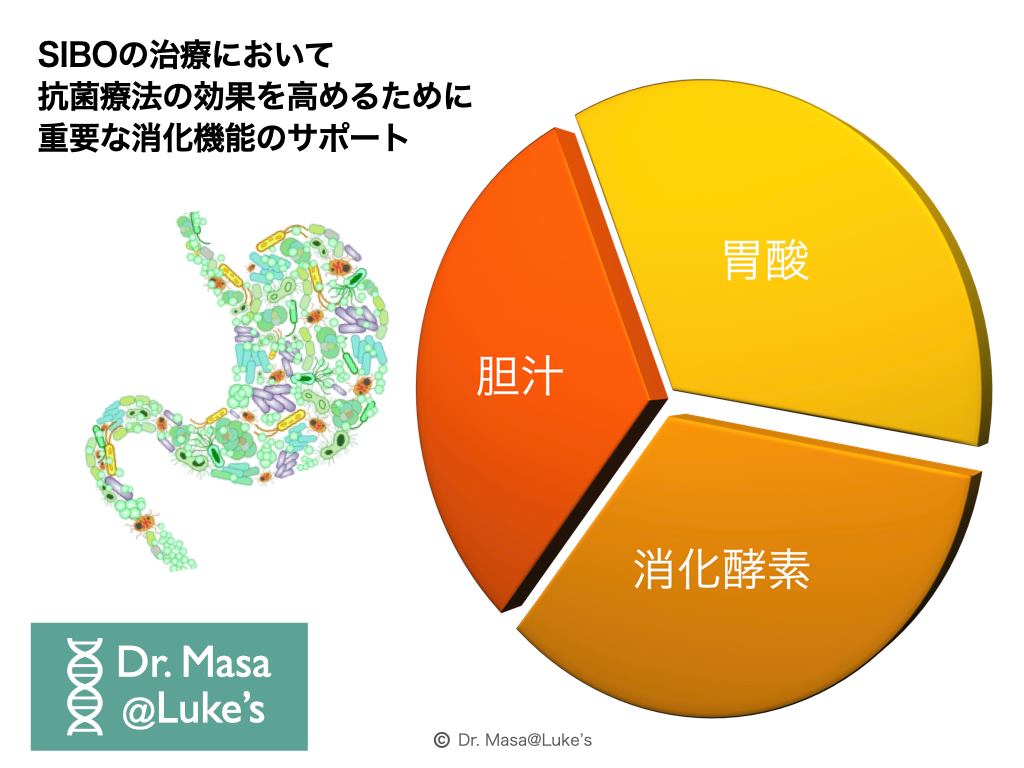

SIBOの治療において抗菌療法の効果を高めるために重要な消化機能のサポート

SIBOの治療の3つの柱は

- 「食事療法」

- 「抗菌療法」

- 「維持療法」

ですが、これらの効果を高めるにはSIBOで低下している消化機能をサポートすることが重要です。

胃酸

日本人はもともと欧米人に比べて胃酸分泌の少ない民族と言われています。

一過性のストレスがかかったときは一時的に胃酸分泌が亢進する場合がありますが、それは長くは続きません。

むしろ慢性的なストレスがかかると胃酸分泌は抑制されることが多く、ストレス社会とも言われる現代社会において、自律神経が乱れ交感神経が常に緊張しているため胃酸分泌が抑制されている人は少なくありません。

胃酸分泌の低下状態では、食物を分解することが十分行われかったり、殺菌が十分行われなかったりすることでSIBOのリスクを高めると考えられています。

→ストレスマネジメントをしっかりして胃酸を出させましょう。

消化酵素

SIBOの状態では小腸粘膜上皮に存在するBrush Border Enzymesと呼ばれる消化酵素が阻害されるため、食べ物を効果的に消化させることができません。

さらにリーキーガットのように腸管バリア機能が低下している状態では、食物が不十分な消化状態で腸管に存在するとIgG型の食物過敏症を引き起こしたり、アレルギーではないもののヒスタミン不耐症のような食物不耐症のリスクを高めます。

→必要に応じて消化酵素を補いましょう。大根おろしやもみじおろしは消化酵素としての働きも。

胆汁

酸性の強い胃酸が十二指腸に流入すると、十二指腸ではセクレチンが分泌され胃液分泌が抑制されます。

さらにアミノ酸やペプチド、脂肪酸による刺激により胆汁の分泌が促されます。

胃酸分泌が不十分で胃でのタンパク分解が不十分な場合は胆汁分泌刺激も弱くなるため、胆汁の分泌も抑制されます。

そもそも胆汁はそのアルカリの強い性質により小腸内の最近の増殖を抑えていますが、胆汁分泌が不十分な場合、小腸内のpHが酸性に傾き、ガス産生菌が増殖しやすくなることでSIBOのリスクを高めます。

→胆汁を出させるために、まずは胃酸を出させましょう。後はウコンやカブラ、しそなど苦めのハーブの活用を!